新中國成立70年以來,我國體育建筑取得了翻天覆地的變化,為我國成功申辦舉辦奧運會、亞運會、青奧會、大運

會等大型賽事發揮了重要作用,向世界展示了中國體育的發展成效,展示了中國特色社會主義的巨大成就。可以說,

新中國成立的70周年也是新中國體育建筑蓬勃發展的70年,在此時間點回顧和梳理新中國70年體育建筑的發展歷程

和取得的成就,具有重要意義。

2019年9月20日,由中國體育科學學會中國建筑學會體育建筑分會、同濟大學、亞太建設科技信息研究院有限公司主辦,同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司、《建筑技藝》雜志社承辦的“中國體育建筑創新發展高峰論壇”在同濟大學成功舉辦。本次高峰論壇特邀院士、大師、國內著名體育建筑學者專家等,一同回顧歷史,展望未來,針對70年來體育建筑發展的成就、現狀和面臨的問題,進行深入探討。來自全國高校和設計企業的學者、專家、代表等300余人出席了本次高峰論壇。

▲ 論壇現場

▲ 部分嘉賓合影

新書首發及圖片展開幕式

論壇開始前,首先在同濟設計集團一層展廳舉行了《新中國體育建筑70年》新書首發以及圖片展開幕式。《新中國體育建筑70年》由中國體育科學學會中國建筑學會體育建筑分會主編,北京市建筑設計研究院有限公司、中國建筑設計研究院有限公司、華建集團上海建筑設計研究院、清華大學建筑設計研究院、同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司、華南理工大學建筑設計研究院、哈爾濱工業大學建筑設計研究院、中國建筑西南設計研究院有限公司、廣東省建筑設計研究院、廣州市建筑設計研究院、CCDI悉地國際11家單位參編,從新中國發展歷程的5個時期,全面回顧了各個時期體育建筑的成就。目前已由中國建筑工業出版社正式出版(圖書咨詢電話:010-58337130)。

新書首發以及圖片展開幕式由同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司黨委書記、副總裁湯朔寧主持,國家體育總局經濟司副司長彭維勇,上海市體育局副局長趙光圣,中國工程院院士、上海華東建筑設計(集團)有限公司資深總建筑師魏敦山,同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司總裁王健先后致辭。大家一致認為,新中國成立的70年也是新中國體育建筑蓬勃發展的70年。在這個時間點回顧和梳理新中國70年體育建筑的發展歷程和取得的成就,具有重要意義。也預祝中國的體育建筑未來發展越來越好。

▲ 新書首發

▲展覽現場

論壇開幕式

隨后,學術論壇在同濟設計集團一層報告廳舉行。開幕式由同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司黨委書記、副總裁、副總建筑師湯朔寧主持。中國建筑學會秘書長李存東、上海建筑學會理事長曹嘉明、同濟大學常務副校長伍江、中國體育科學學會中國建筑學會體育建筑分會主任錢鋒分別致辭。

大家在發言中提到,本次活動通過回顧體育建筑這一具有鮮明特色的建筑類型,展示新中國成立后體育建筑事業所取得的成就,總結經驗,展望未來,是對我國體育建筑事業的推動和促進,是對祖國70華誕的特別獻禮。

北京市建筑設計研究院顧問總建筑師、中國著名體育建筑專家馬國馨院士雖未能親臨現場,也通過視頻對本次高峰論壇的召開表示了祝賀,對中國未來體育建筑的發展表達了良好祝愿。

主旨報告

本次論壇邀請了共計17位包括院士、大師和知名建筑師在內的專家進行了分享,精彩觀點總結如下。

魏敦山

上海華東建筑設計(集團)有限公司資深總建筑師,中國工程院院士

《城市更新 創新設計 綠色建造》

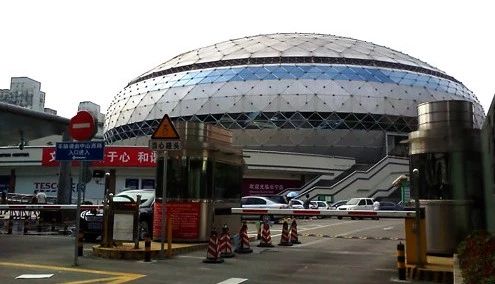

以上海國際體操中心改造項目為例,分享了面對高密度復雜城市環境,如何延續傳統風貌,提升原有場館的專業性、增強兼容性、服務公益性、擴大開放性,以及如何環保節能建造的創作經驗。

改造前

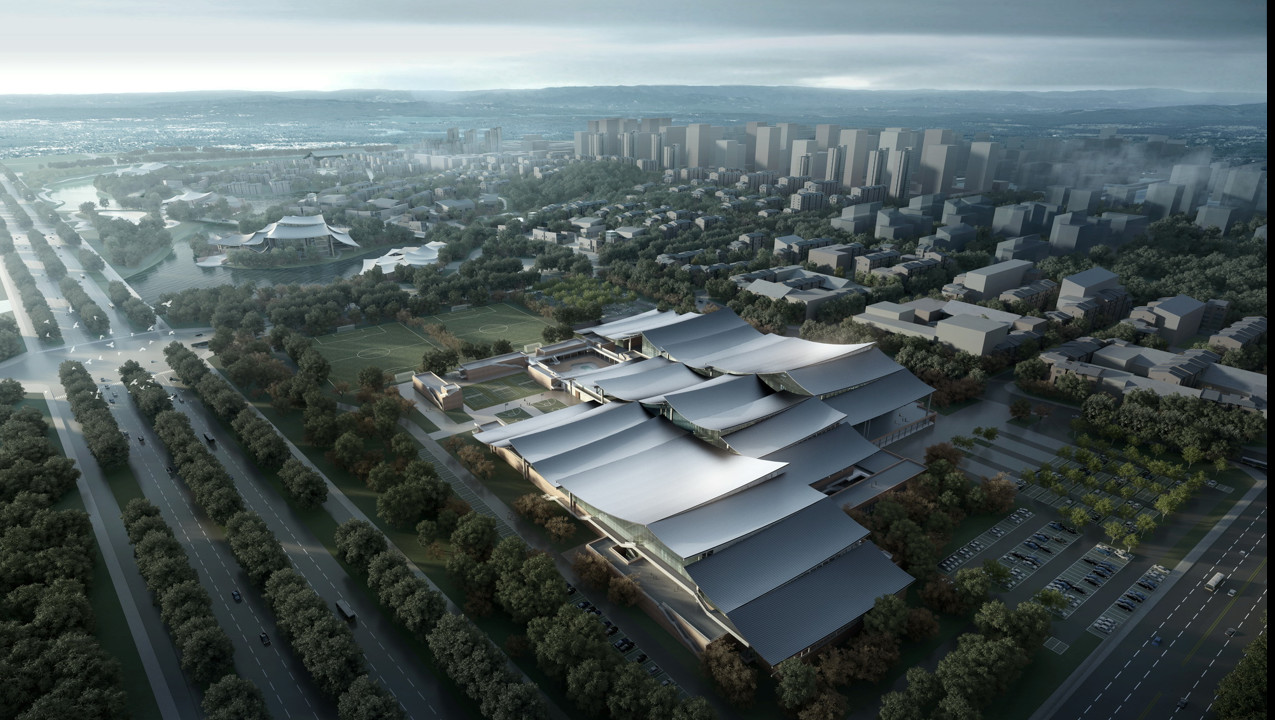

整體鳥瞰圖

體育比賽廳

小比賽館

崔 愷

中國建筑設計研究院有限公司名譽院長、總建筑師,中國工程院院士

《讓體育中心回歸市民》

深刻反思了當前我國廣泛存在的體育資源(特別是大型體育中心)與全民健身運動分離的現象,并通過近年的一些設計實踐,努力探索與建立二者之間的緊密關聯,提出體育建筑應是體育活動的容器、健康生活的場所和城市活力的空間。

鄂爾多斯東勝體育中心

德陽奧林匹克后備人才學校

北京外國語大學體育館

太原濱河體育中心

仁壽文化體育中心

延安新區體育中心

郭明卓

廣州市設計院顧問總建筑師,全國工程勘察設計大師

《天河體育中心:回顧與展望》

天河體育中心是建國后上世紀80年代建成的第一個集合三大場館的體育中心,與廣州東站一起奠定了廣州城市新的中軸線。場館設計不僅以大空間、大跨度、大懸挑、大墻面、大看臺等體現體育建筑的特點,還運用了空調燈光、音響、記時記分、電視屏幕、消防系統、安全監控等當時世界最先進的技術和設備;同時也明確提出“賽后利用”的理念,后期建設了室外球場和露天泳池、商業設施等服務市民。今天的天河體育中心,通過增設購物中心、地下停車場,已經形成深受市民喜愛、充滿活力的時尚天河。未來,希望我國體育設施的建設能夠更加理性、務實,凸顯體育建筑特性避免雷同,走進市民生活,服務大眾。

莊惟敏

清華大學建筑學院院長、清華大學建筑設計研究院院長兼總建筑師、全國工程勘察設計大師

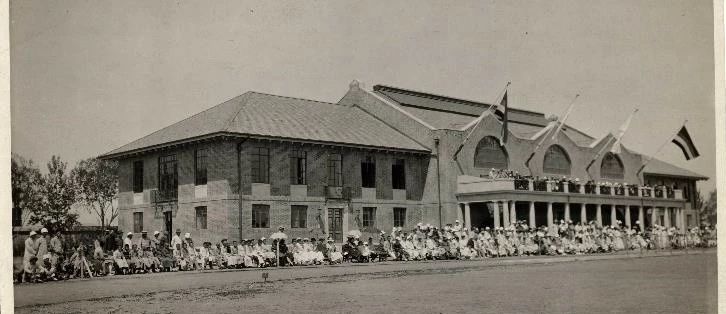

《清華體育建筑設計回顧》

清華體育建筑設計,從亨利·墨菲、沈理源、馬約翰、蔣南翔的開創期(1910-1930),到探索期(1930-1990)吳良鏞、張昌齡、林愛梅等指導的清華體育館設計小組的承德體育館設計競賽、北京體育學院綜合體育館,以及對于北京奧林匹克建筑規劃的研究;再到成長期(1990-2000)伴隨賽事涌現出了北京體育大學體育館、清華大學游泳跳水館、清華大學綜合體育中心;進入成熟期(2000-2022),進一步隨著我國體育運動事業的蓬勃發展,參與了喬波冰雪世界滑雪館及配套會議中心、國家體育總局射擊射箭運動中心、北京奧運會飛碟靶場、奧運會射擊館/柔道館/跆拳道館、正在建設中的2022年冬奧會與冬殘奧會張家口賽區,以及洛陽新區體育中心體育場、云南財經大學學生活動中心、武鋼體育公園等一系列體育設施建設,這背后凝聚著一代代體育建筑研究者與設計者的傳承與創新精神。

清華西體育館

清華大學游泳跳水館

奧運會射擊館

2022冬奧會冬季兩項中心

羅鵬

哈爾濱工業大學建筑學院教授

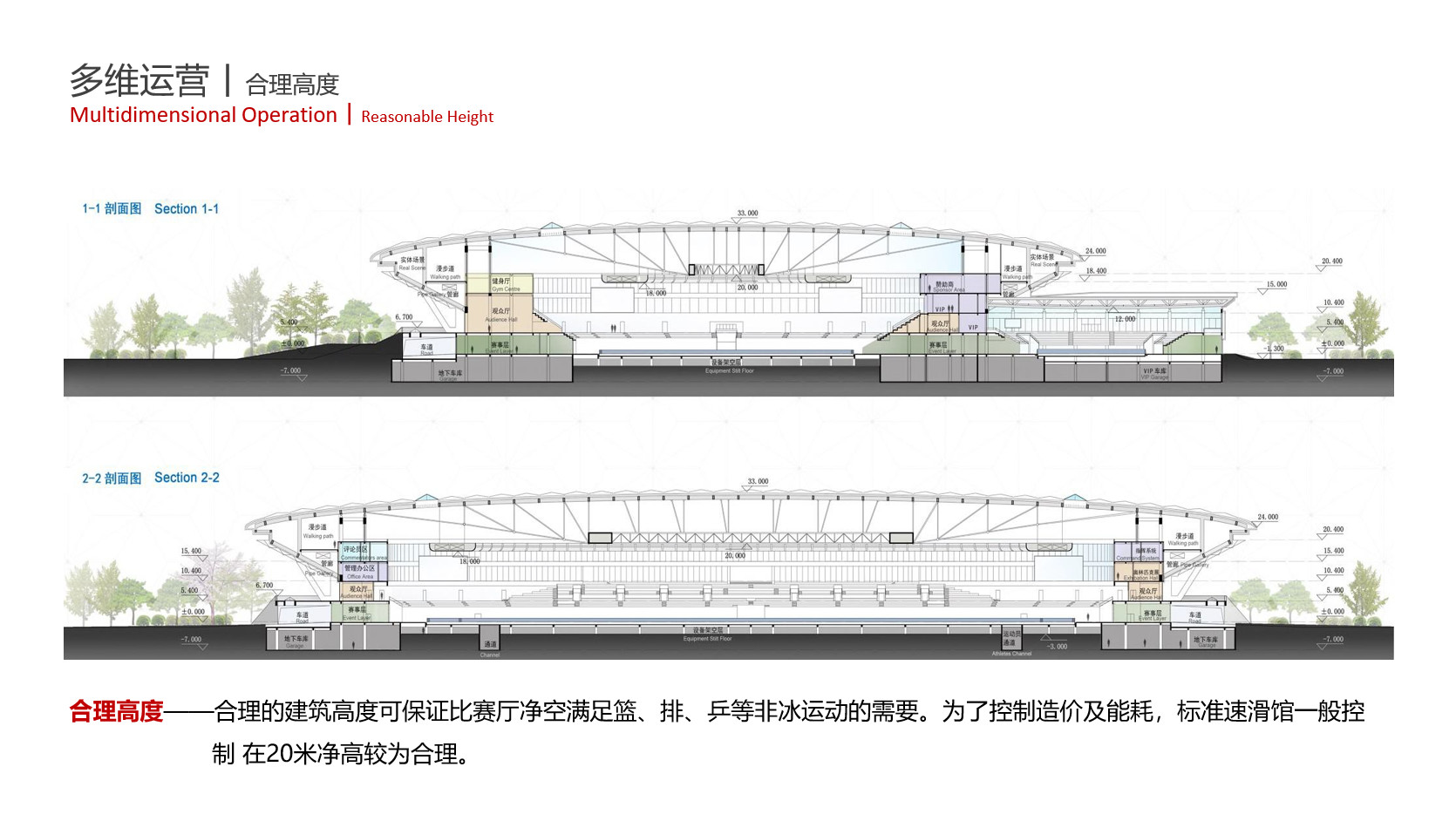

《冰雪體育建筑的大跨空間設計優化》

結合國內外冰上運動場館的現狀與發展趨勢,從體育工藝、功能需求、空間環境、建筑形態等方面,系統分析了冰上運動場館的建筑類型特征,針對冰上運動場館大跨度、高能耗等問題,提出通過控制空間高度、優化建筑形態、合理控制自然采光、注重功能復合等建筑設計策略,優化大跨度建筑空間性能,實現冰上運動場館原真性與創新性的統一。以2022年北京-張家口冬奧會國家速滑館設計方案、第十三屆全國冬季運動會新疆烏魯木齊冰上運動中心和黑龍江大慶市速滑館為例,介紹了哈爾濱工業大學建筑設計研究院在冰雪建筑大跨空間優化設計方面的實踐探索。

丁潔民

同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司總工程師,全國工程勘察設計大師

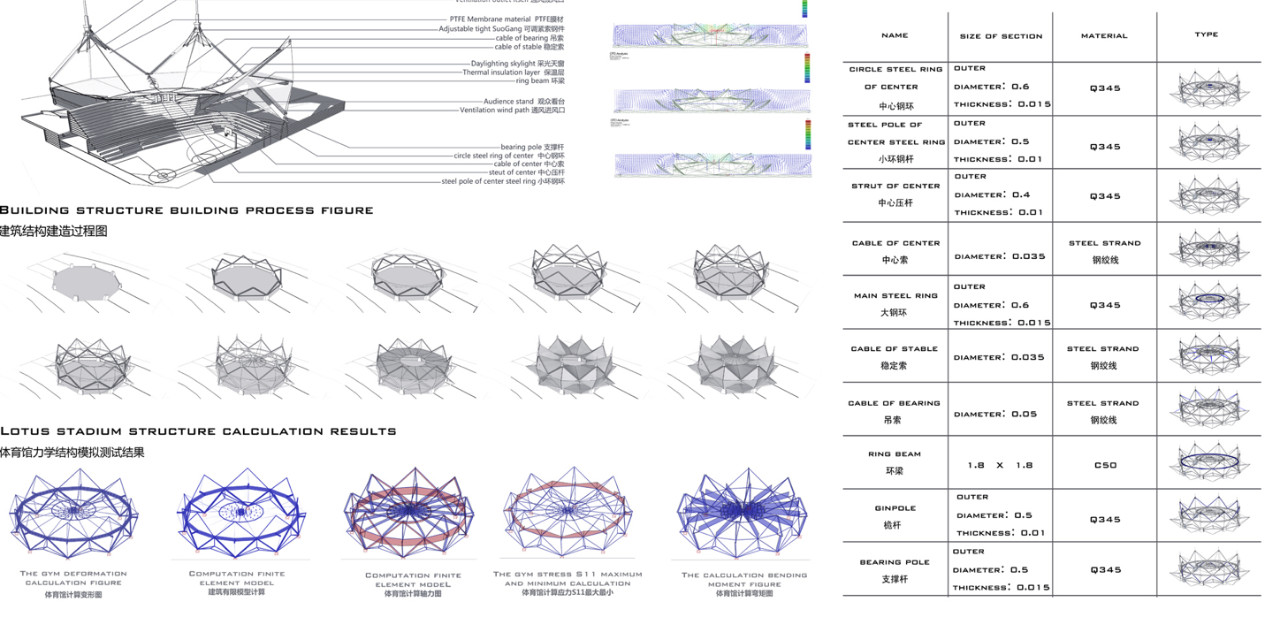

《體育館建筑設計中的結構思考與創新》

體育建筑作為一種特殊的建筑類型,建筑與結構設計要有機結合、合二為一。從結構設計本身出發,同樣要遵循“綠色、經濟、適用、美觀”的原則,即結構體系應考慮和顧及建筑造型和功能。若體育館不采用室內吊頂,屋蓋結構應考慮室內空間感受,如崇明游泳館;屋蓋應考慮采光等特殊功能。如崇明游泳館采用木結構菱形網格桶殼結構的屋蓋,最大限度提高了建筑凈高,減少結露,綜合考慮了采光、空調等設備,使室內空間更加溫馨;崇明綜合訓練館的鋁合金單層球殼最大化創造了建筑凈空間,考慮側窗采光,并結合屋面圍護系統一體化設計,將結構與屋面系統形成一個完整的整體;同濟嘉定體育館則采用張弦梁結構,撐桿與導光管一體化設計,既節約能源、綠色環保,又營造出滿天星的效果;同濟嘉定游泳館創造性地采用弧形單層網格結構實現屋蓋滑動,室內空間通透也實現了自然采光通風,節能環保的同時也節省運營成本;擁有六道環索的常熟體育館與三管桁架+飛桿-斜拉索的復旦大學體育館也同樣遵循以上原則,創造出各自獨有的建筑特征。

崇明綜合訓練館

同濟嘉定體育館

常熟體育館

復旦大學體育館

陳 雄

廣東省建筑設計研究院副院長、總建筑師,全國工程勘察設計大師

《探索體育建筑的持續創新——來自GDAD的實踐與思考》

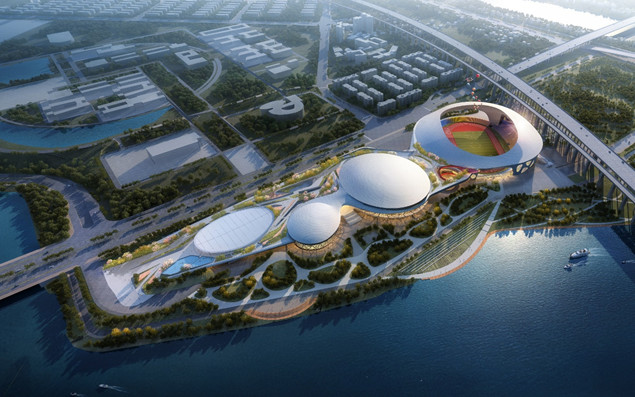

從歷史、專業、運營、城市四個維度,以GDAD的作品為例,探討了體育建筑的發展趨勢。我國體育事業正在走向群眾體育、競技體育、體育產業、體育文化的全面協調可持續發展階段。推行場館設計、建設與運營一體化模式,城市體育服務綜合體打造、休閑健身設施網絡建設成為當下的需求。GDAD持續致力于體育建筑的探索創新,完成了奧運會、亞運會、全運會和省運會等一系列作品,最新項目如肇慶新區體育中心營造了一個高效集約、整體流暢的體育綜合體建筑,并結合環境創造出多層立體公共開放空間;汕頭大學東校區暨亞青會場館項目,以集約布局開放空間串聯體育場、體育館和會議中心,以步行系統連接高校、城市公園和軌道站;順德區德勝體育中心,依托地方文化與環境特質,打造以運營為核心、集大眾健身、多功能場館、活力商業于一體的功能復合集約的立體城市文化綜合體。

肇慶新區體育中心

汕頭大學東校區暨亞青會場館

順德區德勝體育中心

李興鋼

中國建筑設計研究院有限公司總建筑師,全國工程勘察設計大師

《“山林場館,生態冬奧”——基于可持續性的北京2022年冬奧會及冬殘奧會延慶賽區》

2022年北京冬奧會及冬殘奧會延慶賽區,因地處海坨山復雜的山林之中,規劃設計秉承從場地、環境出發,采用BIM與GIS融合技術,考慮賽后的長期運營維護需求,體現環境、生態、經濟、社會可持續的科技冬奧。高山滑雪中心采用預制裝配式建造,建筑平臺層層架空,減少對山地地形的影響,也實現功能的立體復合;雪車雪橇中心室外賽道長、高落差、有360°回旋彎道,同時考慮賽后的大眾參與設置了不同的出發區,賽道盡量貼合山地地形,屋頂為單向懸挑的鋼木結構體系且采用特定的遮陽措施;冬奧村依山就勢,順層層臺地疊落布局的半開放合院式建筑融入環境,會后將轉為山地冰雪度假酒店;山地新聞中心匍匐于大地,80%被置于覆土之下,并利用太陽能板提供部分電能,實現超低能耗建筑目標;臨近核心賽區的西大莊科村進行整體保護、改造、提升,使村民改善生活條件、服務冬奧會、賽后加入冰雪產業。冬奧會賽后,延慶賽區將成為冬奧主題公園,高山運動探險組團、雪車雪橇組團、綜合服務組團、大眾雪場組團等,既滿足賽期的比賽、訓練需求,也在冬季及非滑雪季發展相關的山地冰雪、運動、休閑產業。未來,海坨山冬奧主題公園將呈現全新的“冬奧八景”,體現“山地場館群,生態冬奧園”的設計愿景。

國家高山滑雪中心

國家雪車雪橇中心

延慶冬奧山村

延慶山地新聞中心

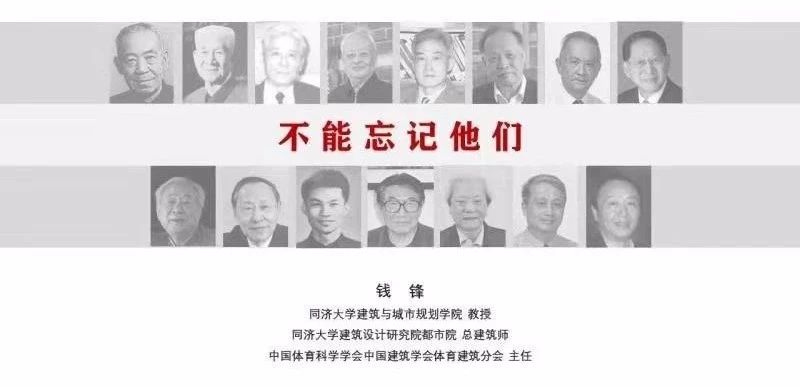

錢 鋒

中國體育科學學會中國建筑學會體育建筑分會主任、同濟大學建筑與城市規劃學院教授

《不能忘記他們》

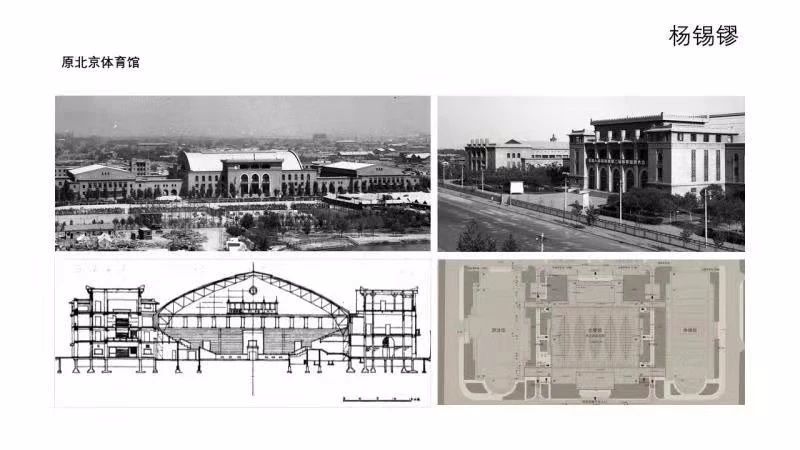

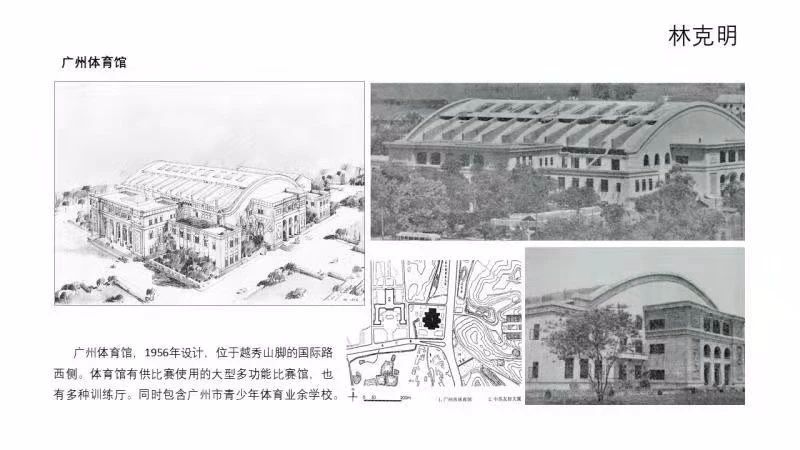

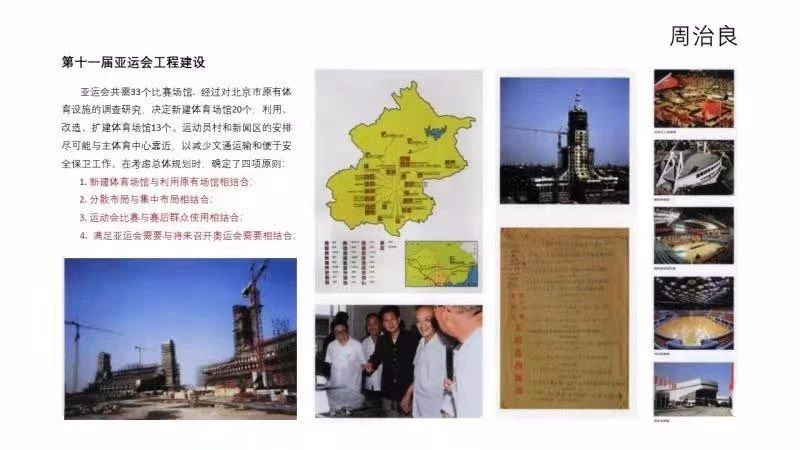

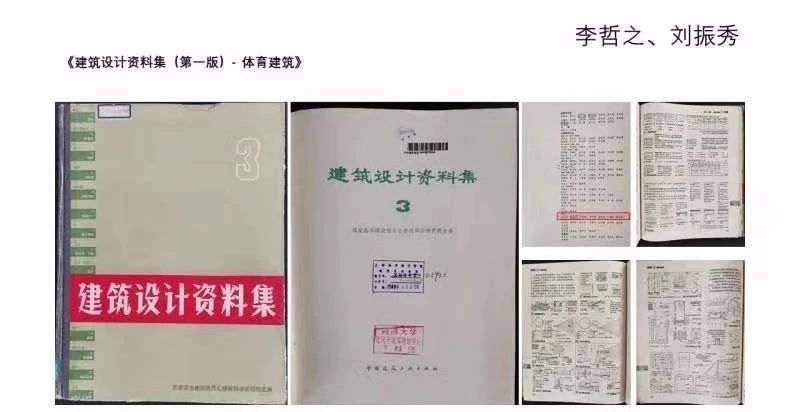

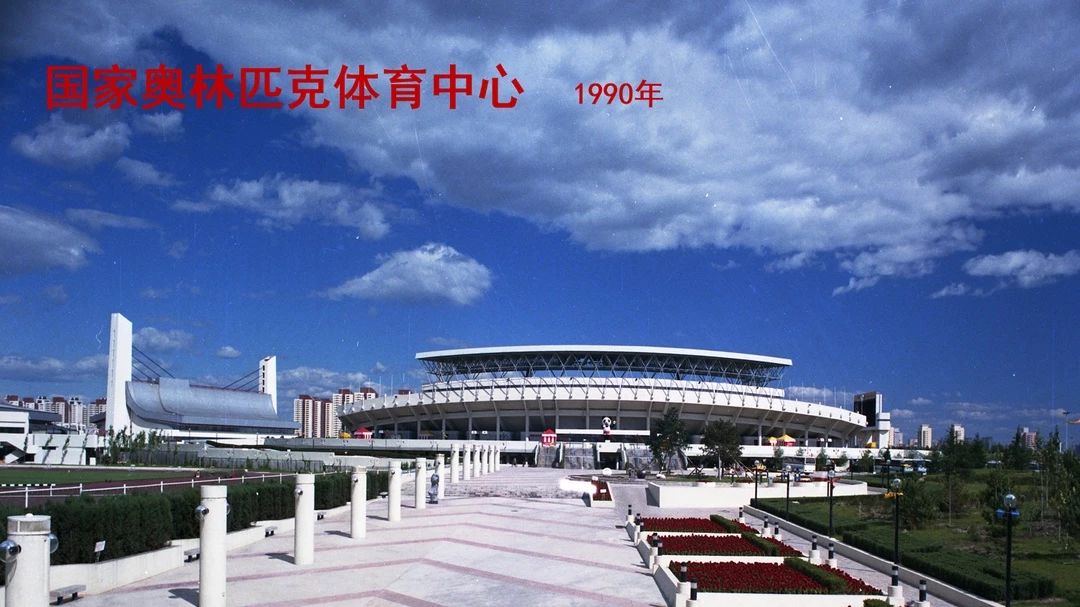

中國體育建筑走過了70年的光輝歷程,取得了舉世矚目的成就,這背后是一代又一代體育人的努力和付出,今天,我們不能忘記他們,不能忘記我們的前輩,共和國不會忘記。他們是楊錫鏐、林克明、歐陽驂、周治良、葛如亮、梅季魁、熊明、魏敦山、李哲之、張德沛、劉振秀、張家臣、馬國馨、黎佗芬,我們不能忘記他們對體育建筑事業執著的追求,不能忘記他們對體育建筑本體問題探究的精神,不忘初心,面對新時代做出更多的貢獻。

孫一民

華南理工大學建筑學院院長

《體育建筑走向“精明營建”的華南實驗》

將多年在華南理工大學的創作實踐,以“精明營造”的理念穿連起來,引導體育建筑設計回歸到科學理性的本源。華南理工大學的體育建筑實踐依托產學研平臺,長期堅持嚴謹、科學的態度,形成了自己的特色: 1)自主、理性的設計創新;2)明晰、踏實的科學研究: 3)合作、交流、提高: 4)多層次的體育建筑人才培養: 展望未來,體育建筑的發展并不會隨著奧運等大型體育盛會的結束而衰落。我國國民人均體育設施的缺乏是未來建設的驅動力,但面對建設與需求的矛盾,體育建筑突出科學發展,努力“去標志化”,改變形象工程的建設模式勢在必行,可持續的科學發展是我國體育建筑的必由之路。作為高校機構,堅持科學理性是我們過去得以發展壯大的原因,也將是我們繼續把握未來的核心價值觀。

湯朔寧

同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司黨委書記、副總裁

《堅守與創新——同濟體育建筑探索七十年》

同濟建筑設計集團長期以來一直把體育建筑作為旗艦品牌來營造,設計了包括奧運會場館、全運會場館、省運會場館等在內的各類體育設施150余座。

我們始終堅持建筑理念的原創性和在地性,保證每個體育建筑的作品能夠充分體現本土的設計理念。同時也非常注重全生命周期的經濟性,尤其是賽后利用的可持續性,從設計初期就充分考慮場館賽后運營和多功能利用的可行性。我們還不斷追求建筑結構的融合統一,特別是新技術、新手段的創新實踐,已經完成了包括南通體育中心體育場、嘉定體育中心游泳館等在內的6座可移動屋蓋體育建筑。

正是由于我們在創作過程中堅持秉承了上述三大原則,近年來陸續完成了奧運會乒乓球館、四川遂寧體育中心、南通體育會展中心、濟寧奧體中心等若干個得到業界高度好評的體育建筑作品。

江蘇南通體育中心體育場

四川遂寧體育中心體育場

同濟大學嘉定校區游泳館

吳 蔚

德國gmp國際建筑設計有限公司合伙人

《建筑的舞術》

舞蹈和體育建筑之間有很多相似性,因為都是要通過把不同的元素融合成一個完整的作品,并體現出身體及結構的美和韻律。gmp的體育建筑遵循對建筑與結構之間的完美交融,完善地解決功能工藝要求,并形成城市空間的地標。在過去20年里,gmp在中國參與了四十余次的體育建筑設計競賽,獲得11個一等獎,其中有7個項目建成。無論是佛山世紀蓮體育場,還是深圳寶安體育場,或是上海東方體育中心,gmp都是從不同的任務書要求出發,按照自己的設計理念,設計出靈巧和智慧的結構和輕盈飄逸的造型,既達到了項目的經濟性功能性要求,又創造出過目不忘的城市雕塑。

佛山世紀蓮體育公園

上海東方體育中心

深圳大運會體育中心

蘇州奧林匹克體育中心

陳曉民

北京市建筑設計研究院有限公司副總建筑師,體育建筑研究中心主任

《七十年輝煌——與新中國同行的北京建院體育》

展開北京建院七十年體育建筑設計畫卷,看到的是一幢幢承載著厚重歷史記憶的新中國體育建筑;看到的是一代代北京建院人為了新中國體育的發展,精于創新、勇于奉獻的鮮活畫面;看到的是建院人在不同歷史時期響應國家號召,一步步引領中國四代體育建筑發展的歷史足跡。從新中國第一個體育建筑——北京體育館,到2022年北京冬奧會場館——冰絲帶;從1978年援建埃塞俄比亞亞的貝巴體育館到2019年援建白俄羅斯國家游泳館;從編制《體育建筑設計規范》到制定《公共體育場館系列標準》,都彰顯了北京建院體育建筑設計的綜合實力與歷史擔當。新中國70年華誕,北京建院體育70 年風華。

劉德明

哈爾濱工業大學建筑學院教授、大空間建筑研究所所長

《我國體育建筑發展的幾個趨勢》

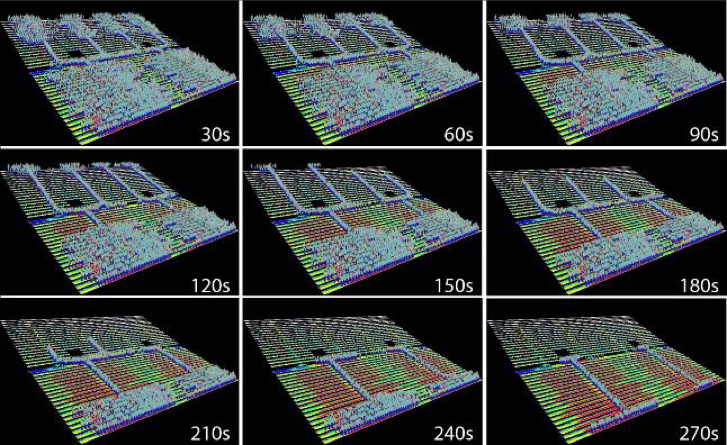

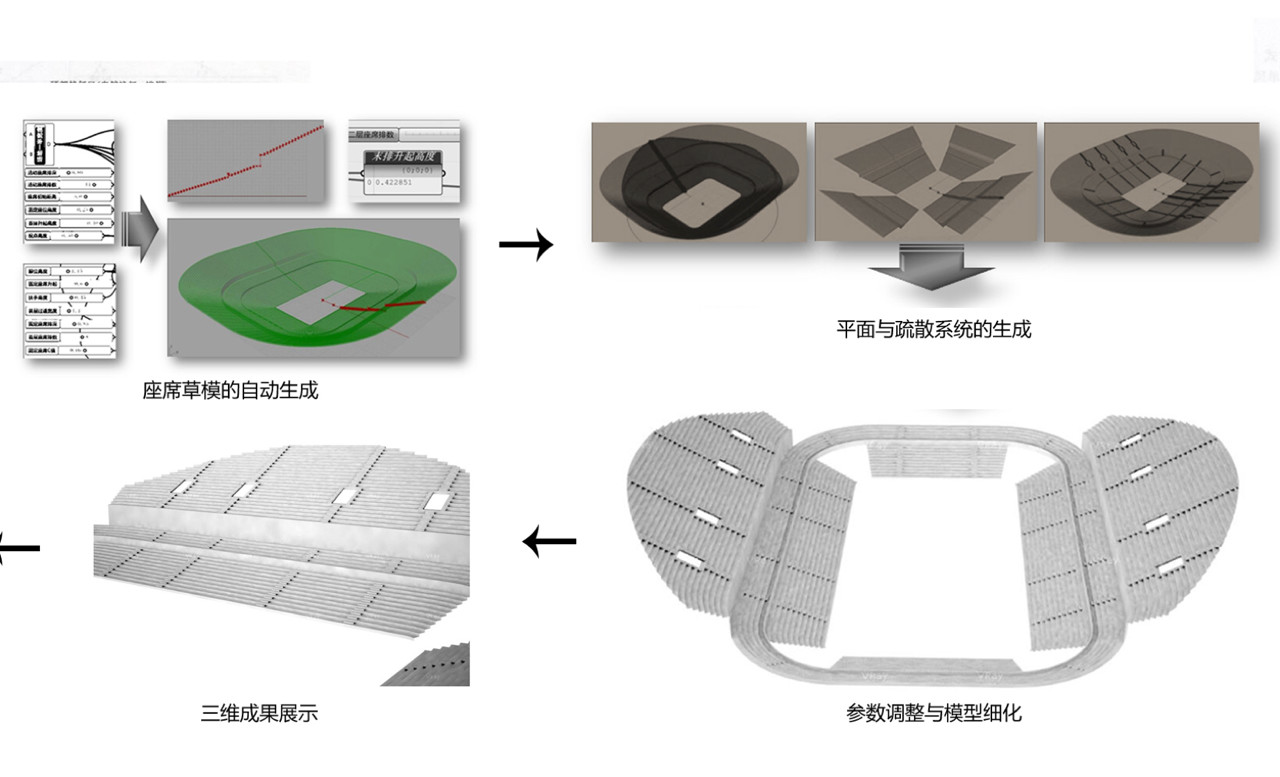

報告對我我國體育建筑主要發展趨勢做了如下歸納:全民健身設施向公益化、多樣化方向發展,大型體育場館向綜合化、商業化、市民化方向發展,熱門項目競技設施向專業化、跨地域的方向發展,以及數字化、人工智能等技術應用將逐漸改變體育建筑設計方式的前景。報告著重對運用參數化技術手段確定看臺輪廓、模擬安全疏散、輔助結構找形等數字化方法,順應發展趨勢、實現體育建筑智能化設計做了重點展開。

整體張拉結構體系的協同創新

大型體育場館疏散性能模擬評價

體育建筑座席系統參數化設計

趙 晨

華建集團上海建筑設計研究院有限公司總建筑師

《新中國體育建筑70年回顧——上海體育建筑的發展與探索》

歷史的機遇,使較早步入現代城市化的上海,產生很多中國現代體育事件和建筑。而歷史性跨越則發生在新中國成立尤其是改革開放后。70年來成就顯著,先后建成了若干引領潮流如上海體育館,游泳館,八萬人體育場,虹口足球場,F1國際賽車場,梅奔中心,旗忠網球中心,東方體育中心等項目,在高等級賽事組織、土地集約,功能集成和復合,新材料新技術采用等方面對標國際高水準,體現了都市型體育建筑的特征。在基本完成市區級以及專業競技、職業訓練、校園康體、全民健身之基礎配置后,上海正向提高公益能級、打造“全球體育之都”的目標邁進。

高等級賽事舉辦

上海體育中心的發展

提高公益能級,促進全民參與

吳 奔

龍焱能源科技(杭州)有限公司CEO

《新型光伏發電建筑材料助力綠色建筑》

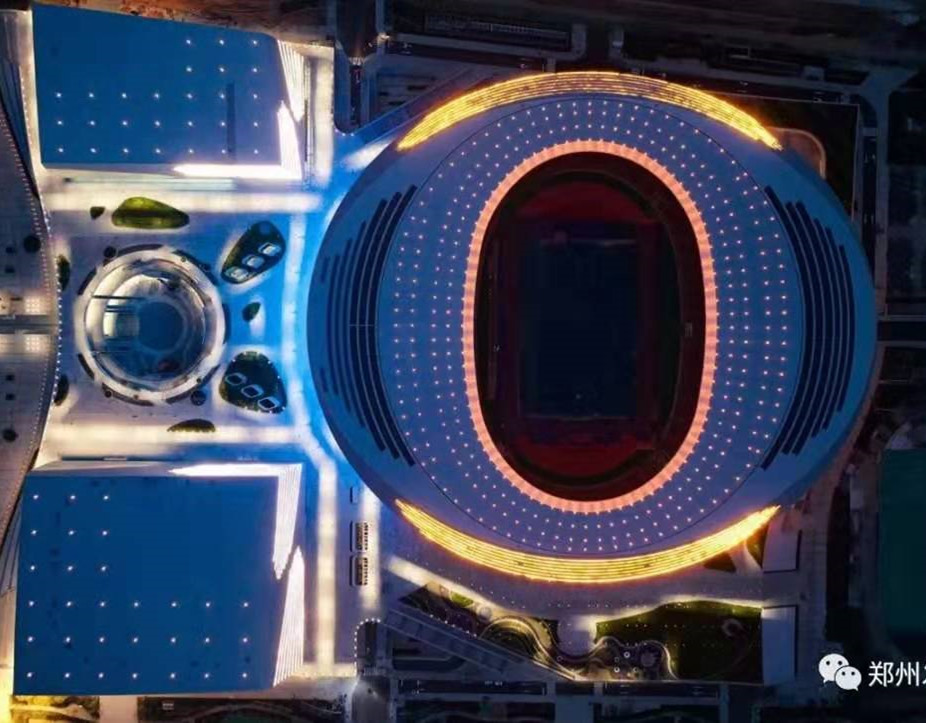

目前全球建筑能耗約占所有能耗量的28%,建筑已經與工業和交通并列成為三大耗能大戶,建筑領域綠色低碳發展已是全民共識。介紹了龍焱能源科技新型光伏發電建材在綠色建筑的應用,通過世園會中國館、大同未來能源館、鄭州奧體中心等應用案例,講述了龍焱在光伏建材領域的最新突破,實現光伏產品顏色、紋理可調可控,鋁材,大理石,木紋,水紋,文字等各種色彩、各種圖案均可定制,讓所有建筑立面材料變成發電建材可以成為現實,用科技為建筑賦能,讓“節能建筑”,向“產能建筑”轉變,助力綠色建筑發展,為應對全球氣候變化持續釋放“正能量”。

北京世園會中國館

山西大同未來能源館

鄭州奧體中心

黃瑞更

上海美凱地板工業有限公司董事長

《運動木地板標準和技術演變》

回顧了中國近三十年運動地板從“學習”、“競爭”到“超越”的發展歷程。并提出中國運動地板企業應根據時代變化不斷作出調整,研發出適應不同時代和潮流的新產品。上海美凱地板工業有限公司會繼續以“專業”呈現對全球體育建筑場館建設的態度與追求,積極推動技術升級和行業發展,聯合國內場館建設專家共同打造高質量、高標準的場館建設標準。

杭州樂飛兒童運動空間

杭州RMB運動中心硬核籃球

上海崇明體育訓練基地籃球訓練館

華東建筑集團股份有限公司副總裁、總建筑師,全國工程勘察設計大師沈迪;中國建筑西北設計研究院有限公司總建筑師,全國工程勘察設計大師趙元超;中國航空規劃設計研究總院有限公司首席總建筑師傅紹輝;內蒙古工大建筑設計有限責任公司董事長、內蒙古工業大學建筑學院教授張鵬舉主持了此次論壇學術報告部分,他們專業風趣的點評也為論壇增色不少。

▲學術論壇主持人

▲論壇現場

展位及致謝

論壇會場外還有多家企業布展,部品涉及到體育建筑中的屋面、地板、座椅、體育器材、燈光、LED顯示屏等產品,吸引了不少代表前來溝通交流。

▲展位交流

致謝

本次論壇得到了龍焱能源科技(杭州)有限公司和上海美凱地板工業有限公司的大力支持,特此感謝!

本次論壇受到業界廣泛關注,來自全國各地設計單位的近80位院長、總建筑師到場,一并致謝!

附嘉賓名單如下:

姓名 | 單位 | 職務 |

魏敦山 | 上海華東建筑設計(集團)有限公司 | 資深總建筑師,中國工程院院士 |

崔愷 | 中國建筑設計研究院有限公司 | 名譽院長、總建筑師,中國工程院院士 |

彭維勇 | 國家體育總局 | 經濟司副司長 |

趙光圣 | 上海市體育局 | 副局長 |

李存東 | 中國建筑學會 | 秘書長 |

曹嘉明 | 上海市建筑學會 | 理事長 |

伍江 | 同濟大學 | 常務副校長 |

王健 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 總裁 |

楊嘉麗 | 中國體育科學學會中國建筑學會體育建筑分會 | 原主任 |

錢鋒 | 中國體育科學學會中國建筑學會體育建筑分會主任,同濟大學建筑與城市規劃學院教授 | |

郭明卓 | 廣州市設計院 | 顧問總建筑師,全國工程勘察設計大師 |

莊惟敏 | 清華大學建筑學院院長、清華大學建筑設計研究院院長兼總建筑師,全國工程勘察設計大師 | |

丁潔民 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 總工程師,全國工程勘察設計大師 |

沈迪 | 華東建筑集團股份有限公司 | 副總裁,全國工程勘察設計大師 |

趙元超 | 中國建筑西北設計研究院有限公司 | 總建筑師,全國工程勘察設計大師 |

陳雄 | 廣東省建筑設計研究院 | 副院長、總建筑師, 全國工程勘察設計大師 |

李興鋼 | 中國建筑設計研究院有限公司 | 總建筑師,全國工程勘察設計大師 |

湯朔寧 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 黨委書記、副總裁 |

孫一民 | 華南理工大學建筑學院 | 院長,長江學者特聘教授,國家教學名師 |

吳蔚 | 德國gmp國際建筑設計有限公司 | 合伙人 |

羅鵬 | 哈爾濱工業大學體育建筑工程設計研究中心 | 執行主任 |

劉德明 | 哈爾濱工業大學建筑學院 | 教授、大空間建筑研究所所長 |

陳曉民 | 北京市建筑設計研究院有限公司 | 副總建筑師、體育建筑研究中心主任 |

趙晨 | 華建集團上海建筑設計研究院有限公司 | 總建筑師 |

傅紹輝 | 中國航空規劃設計研究總院有限公司 | 首席總建筑師 |

張鵬舉 | 內蒙古工大建筑設計有限責任公司 | 董事長 |

王學東 | 亞太建設科技信息研究院有限公司總經理、《建筑技藝》雜志社社長 | |

左玉瑯 | 安徽省土木建筑學會 | 理事長 |

董丹申 | 浙江大學建筑設計研究院有限公司 | 董事長、首席總建筑師 |

徐千里 | 重慶市設計院 | 院長 |

高崧 | 東南大學建筑設計研究院 | 副院長、執行總建筑師 |

劉恩芳 | 上海建筑設計研究院有限公司 | 總建筑師 |

嚴陣 | 上海中森建筑與工程設計顧問有限公司 | 董事長 |

李振宇 | 同濟大學建筑與城市規劃學院 | 院長、教授 |

章明 | 同濟大學建筑與城市規劃學院 | 建筑系副主任、教授 |

李翔寧 | 同濟大學建筑與城市規劃學院 | 副院長、教授 |

陳日飆 | 香港華藝設計顧問(深圳)有限公司 | 董事、總經理 |

羅建河 | 華南理工大學建筑設計研究院有限公司 | 黨委書記、副總建筑師 |

宋曄皓 | 清華大學建筑學院 | 教授 |

涂強 | 華建集團華東都市建筑設計研究總院 | 院長 |

任力之 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 副總裁 |

曾群 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 副總裁 |

江立敏 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 副總裁 |

周儉 | 上海同濟城市規劃設計研究院 | 院長 |

董霄龍 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 總建筑師 |

徐宗武 | 中國建筑標準設計研究院有限公司 | 總建筑師 |

侯朝暉 | 山東省建筑設計研究院 | 總建筑師 |

陳自明 | 中國中元國際工程有限公司 | 首席總建筑師 |

李鈁 | 中南建筑設計院股份有限公司 | 總建筑師 |

唐文勝 | 中南建筑設計院股份有限公司 | 副總建筑師 |

楊鍵 | 浙江綠城建筑設計有限公司 | 總建筑師 |

黃曉東 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 總建筑師 |

龐波 | 華藍設計(集團)有限公司 | 首席總建筑師 |

羅勁 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 總建筑師 |

鄭方 | 北京市建筑設計研究院有限公司 | 副總建筑師 |

呂強 | 悉地(北京)國際建筑設計顧問有限公司 | 副總裁 |

盛宇宏 | 漢森伯盛國際設計集團 | 董事長 |

陳衛群 | 廣州市住宅建筑設計院有限公司 | 院長 |

林衛寧 | 福建省合道建筑設計有限公司 | 總建筑師,副總經理 |

吳愛民 | 上海吾介建筑設計有限公司 | 董事長 |

張寧 | 珮帕施(上海)建設工程顧問有限公司 | 中國區首席代表 |

李鋒亮 | 中元國際(上海)工程設計研究院有限公司 | 副院長,總建筑師 |

李犁 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 | 副院長 |

凌克戈 | 上海都設建筑設計有限公司 | 總經理,總建筑師 |

薄宏濤 | 筑境設計 | 董事、總建筑師 |

榮朝暉 | 江蘇中銳華東建筑設計研究院有限公司 | 董事長,總建筑師 |

洪衛 | 廣東省建筑設計研究院 | 副總建筑師 |

梁嵐 | 內蒙古工業大學建筑學院 | 黨委書記 |

蔣玉輝 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 | 副總建筑師 |

黃元炤 | ADA研究中心/中國現代建筑歷史研究所 | 主持人 |

吳奔 | 龍焱能源科技(杭州)有限公司 | CEO |

黃瑞更 | 上海美凱地板工業有限公司 | 董事長 |

魏星 | 《建筑技藝》雜志社 | 主編 |